Introspection : mieux jouer, mais comment ?

Aujourd’hui, je veux explorer ma performance en tant que joueur. J’annonce un article bordélique.

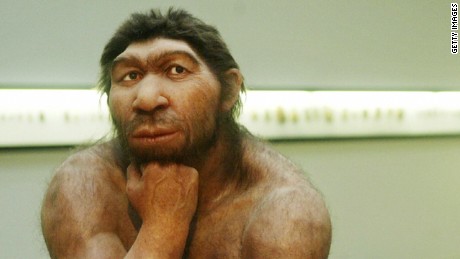

|

| Grottard qui s'interroge |

À la base, je comptais faire un article « Rétrospective de joueur », dans la lignée de mes autocritiques en tant qu’horrible MJ, où je pourrais me flageller sur l’interprétation de mon dernier personnage. Résumé long comme le bras, critique, solutions… Tu connais maintenant. Mais je ne trouvais pas ça intéressant. En deuxième lieu, je me suis alors dit que je pourrais remettre au goût du jour masérie sur la création de personnages, sur laquelle j’ai pas mal évolué depuis sa publication, que j’ai joué quelques one-shots où j’étais assez frustré de mon expérience… Et puis finalement j’ai décidé d’englober tout ça, dans un article d’exploration. Le genre d’articles où les choses se clarifient quand vous l’écrivez.

Un mot d’abord sur ce que cet article n’est pas : ce n’est pas un guide pour devenir un meilleur joueur, mais davantage des réflexions, et un recueil d’idées. Si vous cherchez un guide, je vous conseille cet excellent article. L’article et ses excellents commentaires ont d’ailleurs été de bons points de départ à cette introspection.

J’ai divisé cet article autour de quatre thèmes très arbitraires : choisir, (se) découvrir, montrer, partager.

Jouer, c’est choisir

C’est pour moi une vérité : le jeu de rôle c’est un jeu

de choix, et non pas une représentation théâtrale. Cette conviction s’est

encore renforcée depuis ce

lointain article, où j’en parlais déjà. Jouer un personnage c’est en être à

la fois le scénariste et l’acteur. Et quand on dit « faire

du roleplay », « jouer

cette scène en RP », « interpréter son personnage », on parle

(très) souvent de la partie acteur. C’est

le français qui provoque cette confusion. Si l’acteur peut amener de

superbes scènes riches en émotion, le

scénariste est le seul et unique capitaine du navire : il décide où on

va, si on lève les voiles, si on jette l’ancre ; l’acteur n’est que le

matelot qui suit les ordres en sautant avec agilité entre les cordes de la

voilure. Le scénariste crée l’histoire, l’acteur lui donne son souffle.

Je n’aime pas les monologues : ni les miens, ni ceux des autres. Ils me mettent mal à l’aise parce que je ne peux pas les couper. J’aime aller au cœur du sujet rapidement. En écrivant cela, je me suis dit : « Grottard, ça c’est un trait de personnalité à toi que tu imprimes sur tes personnages, que se passerait-il si tu jouais un type mielleux qui pratique de la langue de bois bien dure ? »

J’ai récemment joué une très belle scène avec l’un de mes personnages, Fírielle, dans D&D5. Demi-elfe, enfant adultère dans une famille noble elfe. On tisse des liens amoureux doucement avec un autre personnage du groupe, un humain, Gwynn. Je réfléchissais à comment il me serait possible de le présenter à ma famille pour « que ça passe ». Puis je découvre que c’est un loup garou. Stupeur et tremblements. Nous avons une discussion. L’autre joueur parle beaucoup, monologue ; moi je répondais par des gestes, des actes, des petites phrases. En y repensant, je pense que cette asymétrie a même donné du cachet à cette scène. Me reste néanmoins le souvenir de cette gêne face à cette longue diatribe que je ne pouvais, et ne voulais pas interrompre.

Le rôle du scénariste est aussi de développer son héros. Pour cela

j’ai besoin d’opposition. Ce n’est pas intéressant de rouler sur les ennemis.

Pour être satisfait, je veux que mon héros se prenne des baignes mais se relève

quand même, comme un vrai héros, et assume le poids de ses échecs. Prenons un

exemple.

Le but de Fírielle

c’est de se faire reconnaître par sa famille, malgré qu’elle soit une bâtarde.

Le reste elle s’en fiche (tout du moins au début). Cependant, à aucun moment cet

objectif ne s’est vraiment trouvé menacé.

À l’inverse, un autre personnage que je joue, Norbert, a commis un

acte horrible et cherche la rédemption en sauvant tous les gens qu’il peut. Ce

qui, dans D&D où on passe la moitié de notre temps à tuer des trucs, est assez

difficile. Et Norbert a échoué énormément. Il a pris tellement cher

émotionnellement durant la campagne. Mais tout cela l’a fait grandir. Et en

tant que joueur, je suis vraiment content de l’évolution de ce personnage.

J’ai vu passer un conseil qui m’interpelle et me laisse pantois :

c’est embrasser l’échec. En gros, on décide de faire une chose, on lance les

dés, ça rate. Normalement le MJ décrit la résolution narrative de cet échec. Ce

conseil remet le joueur sur le devant de la scène : « Vous pouvez

décider de la manière dont vous échouez (et réussissez par symétrie). » En

gros, au lieu de laisser le MJ inventer le pourquoi votre action rate, trouvez

les raisons par vous-même. Délestez le MJ de cette tâche.

Deux ombres obscurcissent le tableau pour moi : d’abord, est-ce

que le MJ est prêt à lâcher prise sur une part de la narration ? Ensuite,

c’est difficile de justifier quelque chose dont on est dégoûté de rater. Et

même si on le fait, ne serions-nous pas tentés de minimiser cet échec ? Bref,

une chose à expérimenter.

Concluons cette rubrique par un sentiment assez diffus qui me prend de

temps à autre. Parce que je suis un bloggeur sérieux qui aime donner des noms

aux choses, je vais l’appeler l’infarctus

rôlistique. Signe que quelque chose ne va pas.

Dressons le tableau : le scénario avance, le MJ présente une

situation précise. Quand vous l’entendez, vos tripes vous disent :

« Là, ton perso, il doit faire quelque chose à propos de ça. » Ce à quoi

votre cerveau répond : « Oui, mais quoi ? » Et là, c’est le

blocage : je ne fais rien. Au fil des parties, j’ai pu identifier quelques

« raisons » (je le mets entre guillemets parce que raisonner ses

émotions est souvent une justification a

posteriori) :

- Ne pas savoir quoi faire (le cerveau bug en l’absence de réponse qu’on juge sympathique)

- Ne pas agir pour laisser un autre joueur sous les projecteurs

- Ne pas agir parce qu’on ne le sent pas : non, ce n’est pas contradictoire, si les tripes disent « Là, fais quelque chose », le cerveau peut répondre « Non, ce n’est pas le bon moment. » C’est différent de jouer quelque chose rapidement ou en ellipse, c’est : ne pas faire quelque chose parce que cela ne servirait pas l’histoire ou le groupe.

C’est le moment où le cœur de votre personnage arrête de battre alors qu’il devrait : un infarctus. S’agit-il d’un élément naturel, régulateur de communication autour de la table ; ou une tare qu’il faut corriger ? Les YOLO me diront d’y aller à fond, mais si cela veut dire occuper plus d’espaces que les autres, est-ce bien juste ? Personnellement je n’aimerai pas être à une table de YOLOs. Je m’interroge aussi : ce sentiment est plus prégnant en ligne (nous jouons sans webcam), et l’absence de feedback visuel m’empêche de savoir si je peux faire mon action. Est-ce lié ? De mes parties dans la vraie vie véritable, je n’ai pas le souvenir d’avoir jamais ressenti cela. Ou est-ce parce que mes parties IRL étaient plus bourrines et directes, ne nécessitant pas de telles réflexions ? De toute façon, il faut faire un massage cardiaque.

Jouer, c’est (se) découvrir

L’une des raisons pour laquelle j’aime le JDR, c’est parce que tout est possible. Si je compare jeux de rôles et jeux vidéo sur un point : les mondes et l’histoire que proposent des mondes ouverts comme les Fallout, Elder Scrolls, The Witcher sont plus riches, plus beaux, et (normalement) mieux écrits que ceux de nos parties. Pourtant, les JDRs m’ont donné accès à des émotions que je ne peux retrouver dans un jeu vidéo. Le sens de la découverte dans un jeu vidéo est limité : des environnements, des dialogues, les objets, le scénario, etc. Une fois le jeu terminé à 100%, il n’y a plus rien à découvrir, alors que le JDR n’a pas de fin : il y a toujours à découvrir.

Imaginez un autre média (un film, un jeu vidéo, un livre)

qui nous montre comment un personnage se sent et réagit face aux évènements

qu’il traverse. Nous pouvons nous projeter avec le personnage, mais le JDR nous

propose de briser ce mur, d’être ce

personnage, de ressentir et de réagir par nous-même aux évènements que

notre personnage traverse. Bien sûr, cela suppose de « fusionner »

avec son personnage, et je n’ai personnellement jamais vraiment vécu ça.

J’aime faire des choix. Je dois dire que prendre une

décision et éprouver le pourquoi de celle-ci est exaltant. On peut jouer un

personnage avec une personnalité différente de la sienne, avec d’autres

valeurs, et voir l’impact que cela a dans la vie de nos personnages, expérimenter une autre vie. Au-delà du

plaisir de se projeter dans un avatar, c’est l’avatar qui influe sur nous, en retour.

Être capable de s’immerger dans une personnalité différente de la sienne, c’est

l’entrainement ultime pour faire preuve d’empathie, et s’ouvrir au monde.

Dans Warhammer 4e

édition, il y a une idée géniale : votre personnage a des ambitions, une

à court terme, l’autre à long terme. La réalisation de ces objectifs donne un

bonus mécanique, des points d’expériences. Je trouve cela mieux que dans

D&D 5, où l’idéal et le lien sont les seuls éléments qui

« poussent » un personnage vers l’aventure. Les ambitions sont un

objectif clair, qu’on peut décomposer en sous-étapes, comme un projet dans la

vraie vie véritable.

Ce que je trouve intéressant, ce n’est pas l’existence de

récompenses mécaniques à l’accomplissement des ambitions, mais leur caractère

concret, qui pousse le personnage à accomplir ses objectifs, et donc d’être

davantage actif dans l’histoire.

C’est pour moi une belle leçon : il faut chercher des moyens

d’atteindre ses objectifs personnels dans la fiction. Avoir un objectif clair

permet à la fois de faire un tri sur les opportunités, et d’être créatif en

trouvant des manières de l’accomplir.

Quand avoir une personnalité ne suffit pas

Revenons sur l’incarnation de nos personnages. J’ai d’assez grosses difficultés à jouer les défauts de mes personnages. Je suis toujours hésitant même quand je le fais, voire j’évite complètement la chose : le joueur prend le dessus. J’ai monté Fírielle avec mes propres articles : j’ai donc fait une petite fiche avec ses traits de caractères, ses qualités, ses défauts, que j’ai créés de toute pièce avant la première séance. J’aimerai en évoquer deux.

D’abord, le personnage était méfiant. Elle avait vécu une enfance difficile, rejetée, elle n’a pu faire confiance qu’à très peu de monde. En conséquence de quoi, elle se méfie des gens. Pourtant, très vite au cour des parties, ce trait était faiblement présent, voire il s’est fait écrasé pour un autre, qui serait « aventureuse ». Je n’ai pas fait ce choix consciemment bien sûr, mais en l’incarnant, je « le sentais plus comme ça ». Et c’est très bien, avoir un personnage dynamique, changeant est bien intéressant, et de plus, il faut être à l’aise avec comment on le joue. Même ce que je veux dire que le personnage n’a pas évolué pour les autres, seulement pour moi. Il n’y a pas eu d’évolution de personnage en tant que telle.Deuxièmement, dans son background, Fírielle, ensorceleuse, avait parfois des élans de colère qui déclenchaient ses pouvoirs magiques et carbonisaient les gens dans la pièce. Sauf que je n’ai jamais trouvé un moment où m’énerver. Est-ce que parce que mes valeurs ou mes attentes n’ont jamais été menacés en tant que personnage ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c’est assez compliqué qu’une tare que je voulais fondamentale ne remonte jamais en jeu. Après en avoir parlé au MJ, on a en plus donné un effet mécanique à la colère, pour la rendre plus intéressante. J’ai voulu l’utiliser une seule fois, non parce que mon personnage était en colère, mais quand nous avons perdu un combat et que nous étions à bout de ressources. Bref, le trait « colère » a disparu, mais j’ai toujours l’effet mécanique sur ma fiche. Donc le jour où je m’empourprerais de rage, ça va chier. Après, je suis bisounours dans la vraie vie : est-ce pour cela que je suis incapable de jouer quelqu’un de colérique ?

J’ai eu des problèmes similaires avec d’autres personnages, mais celui-là est vraiment un excellent exemple. Sur une table D&D 5 que je maîtrise, j’ai tenté de donner un coup de pouce, avec un système d’inspiration modifié. En gros, quand vous utilisez les éléments de votre background, vous gagnez un avantage. J’aurai peut-être l’occasion d’en reparler, mais ça ne fonctionne pas très bien. Ou plus exactement, très peu. Au final je me dis : à quoi ça sert de sélectionner tous ces traits de caractères vu qu’on ne s’en sert pas vraiment ? C’est comme acheter un aspirateur professionnel à 1500€ pour nettoyer un studio de 25m².

Avoir un cœur

J’en arrive à une partie dont je voulais vraiment parler, à savoir comment créer des personnages plus dynamiques. Je tente une nouvelle approche : leur donner un cœur, et le faire battre. Elle se fonde sur cet article d’Angry GM que je résume rapidement : lorsque vous créez un personnage, dans n’importe quel jeu, ne remplissez pas la partie dédiée à la personnalité ni à l’historique. À la place, vous devez préparer :

- Une petite graine : votre motivation. Elle peut être générale et vague, et explique ce que veut le personnage, pourquoi il accepte de partir à l’aventure.

- Une grande graine : un élément sur le personnage en une courte phrase. Cela peut être un fait survenu dans le passé, une relation, une idée, une croyance, n’importe quoi.

Vous l’écrivez sur votre feuille de personnage, bien en évidence pour le voir souvent. Et c’est tout. Ensuite, on joue. Vu que vous n’avez pas d’historique, vous pouvez l’inventer à la volée pour justifier tel ou telle chose que vous savez faire, ou au contraire créer une anecdote qui fait écho à ce qu’il se passe actuellement dans l’aventure. Ensuite, vous notez ce qui sort de cette manière. Mieux encore, avec seulement ces éléments, d’autres traits de personnalité peuvent naturellement émerger pour le personnage. Là aussi, vous les notez. C’est ainsi que le personnage se construit.

J’aime bien l’idée mais je vois un premier bémol : c’est compliqué d’inventer des PNJs à la volée dans une histoire personnelle (pour moi en tout cas), et je n’aimerai pas que les joueurs puissent prendre librement mes PNJs pour les inclure à leur propre histoire.

Ah, Gaspard, quel plaisir de te revoir ! Dis donc t’as grossi depuis qu’on jouait à fabriquer des petits soldats en bouse de vache hahaha ! Je me souviens on les vendait sur le marché et certains débiles les achetait. Ah, c’était la bonne époque ! Alors, toi t’es devenu tavernier comme ça ? Tu ne me ferais pas un prix, en souvenir du bon vieux temps !

Angry a surement une raison de l’avoir séparé, mais moi je préfère coller ensemble ces deux graines, ces deux ventricules, et en faire un cœur. En clair, ce que je propose est que le cœur du personnage soit une ou deux phrases qui lient votre quête personnelle et un fait déclencheur (propre au personnage ou non). Vous l’écrivez bien en évidence sur votre feuille de personnage. À chaque fois que vous le voyiez, votre cœur bat. À chaque fois que vous y pensez, votre cœur bat. À chaque fois que vous l’utilisez pour jouer votre personnage, votre cœur bat. C’est ainsi, battement après battement, que votre personnage prend vie.

Je n’ai aucune idée si c’est intéressant mais j’ai fait l’exercice pour mes personnages en cours (certains de one-shots) :

- Norbert Luberon (D&D 5) : J’ai tué mon père violent dans un accès de rage, et je suis en quête d’absolution pour cet acte que je ne peux me pardonner.

- Fírielle Umecan (D&D 5) : Fille illégitime, j’ai hérité des puissants pouvoirs de mon ancêtre elfique, contrairement à ma famille « de bonne souche ». Aussi, je veux leur montrer que je suis aussi légitime qu’eux, sinon plus, à porter mon patronyme.

- Sugihara

(L5A) : En quête de sagesse, je pense que le bushido n’est qu’une

liste des comportements vertueux, et qu’on peut pécher par excès. Je cherche à

présent ma Voie, l’équilibre dans

les vertus du bushido, mais aussi aider les autres à trouver la leur.

(Je ne connais pas du tout l’univers des 5 Anneaux, j’ai pris le Clan du Dragon, des « philosophes » si j’ai bien compris, et fait un moine, puis j’ai essayé de faire quelque chose d’intéressant. Le bushido est le code d’honneur que tous les personnages doivent suivre.) - Victor

Duplaisant (Chtulhu) : Je suis un médecin et ma curiosité est

insatiable, j’étudie chaque spécialité l’une après l’autre : j’ai pour

ambition de devenir le plus grand spécialiste de médecine au monde.

(J’ai joué deux fois avec ce personnage prétiré sans ce cœur et c’était assez laborieux. Néanmoins je ne sais pas si ce n’est pas trop « optimiste » pour du Chtulhu.) - Erwin (Warhammer 4e édition) : Comme je suis un gaillard immense et imposant, tout le monde me considère comme une brute, mais moi je veux devenir un artisan réputé (mondialement si possible) pour mes œuvres, non ma carrure.

Si on peut clairement identifier chaque partie (motivation et élément), le fait de l’organiser dans une phrase aide mieux – je trouve – à s’imaginer le personnage.

Jouer, c’est montrer

Pour le coup, je n’ai pas grand-chose de particulier à dire ici, mais je peux revenir sur quelques points.

En JDR, un concept est assez fondamental : ce qu’on ne montre pas n’existe pas (valable autant pour le MJ que pour les joueurs). C’est donc indispensable de montrer sa personnalité. Fírielle n’ayant jamais été en colère, elle n’est pas colérique, quel que soit ce qu’il y a écrit sur sa fiche.

A contrario, lors d’une session de conseils du MJ aux joueurs quant à l’interprétation de nos personnages, il dit à propos du mien : « Norbert est trop dans les extrêmes, soit très triste, soit très content. Il faudrait un peu modérer. » Je voudrais ici sortir de l’interprétation de ce personnage en particulier pour être plus général : pour moi, il faut en faire des caisses. Je préfère infiniment que tout le monde ait compris que j’étais triste plutôt que l’information ne passe pas ou mal. Parce que les autres joueurs peuvent s’emparer de cette information et en faire quelque chose. Créer du jeu et de l’interaction. Bref, je persiste et signe : je veux crier mes émotions en MAJUSCULES.

Deuxième chose : en cas d’infarctus, il faut faire un massage cardiaque. Il faut toujours agir, faire quelque chose, éviter de se laisser traîner par le reste du groupe. Faire quelque chose c’est exister : un collègue de jeu a la fâcheuse tendance de suivre de loin nos actions, ou tout du moins en ais-je l’impression. Ce manque d’implication floute aussi la personnalité d’un personnage : après avoir reroll, je n’avais pas vraiment vu de différence entre ce personnage et l’ancien (à part la race et la classe).

Malgré tout, je distingue une différence entre suivre les joueurs et suivre les personnages. Je m’explique : quelqu’un qui suit les joueurs est quelqu’un qui ne souhaite pas prendre la décision au niveau narratif. Quelqu’un qui suit les personnages justifie pourquoi il suit les autres personnages. Dans le second cas, il n’abandonne pas la prise de décision.

MJ : Ok les gars, Gaston vous dit qu’il faut marcher à flanc de falaise pour rattraper les fuyards. Vous le suivez ?

Les autres : Oui, c’est un bon plan.

Dernier joueur, qui suit les joueurs : Si tout le monde y va, eh bien je suis.

Dernier joueur, qui suit les personnages : Gaston est un pisteur expérimenté, je lui fais confiance.

En faisant ça, je ne jette pas la pierre à celui qui suit les joueurs. Peut-être fait-il un infarctus, ce qu’il voulait faire n’était pas pertinent, etc. Mais l’important, c’est de ne pas toujours prendre cette posture, bref de faire un massage cardiaque.

Jouer, c’est partager

Je le proclame haut et fort : j’aime jouer avec mes amis (l’Esthétiquedu Lien social) plus qu’avec des inconnus (même si c’est cool). J’aime retrouver mes potes autour de la table, et clairement le JDR est vecteur de liens : je vois assez peu certains proches en dehors de la table, et je suis donc très content de les voir à chaque séance. J’ai donc forcément un peu plus de mal avec les séances à distance, même si ça permet de se retrouver. Je pourrais aussi argumenter qu’à table la communication est meilleure, tout ça… Non. On fait des séances formidables en ligne, meilleures à mon sens que celles en dur, mais rien ne remplace la présence physique et réelle des joueurs autour de la table. Mon rêve c’est d’avoir mon groupe d’excellents joueurs en ligne autour de la table.

Approchons maintenant de sujets plus importants : le partage et le collectif. Le jeu de rôle est une activité ludique dont le fondement est la construction collaborative d’un récit par les participants, bref de créer une histoire. Cela n’empêche pas que les participants ne collaborent pas au même niveau. Par exemple, le MJ a un poids plus important dans la formulation et l’évolution de l’intrigue. Néanmoins, cela signifie aussi qu’aucun joueur ne peut pas participer au processus narratif. Corolaire mathématique : aucun joueur (dont le MJ) ne peut être le seul maître de la narration.

On arrive là où le bât (me) blesse. J’ai dû le voir exprimé

de plein de manières différentes sur de nombreux sites. Auparavant, je

l’esquivais mais récemment ça m’est rentré en plein dans le front. Voilà

l’idée : certaines personnes ne

jouent pas pour collaborer au récit, mais cherchent au auditoire pour raconter

une histoire de leur cru. En clair, une Esthétique d’Expression à son

paroxysme. Et la conclusion, sans équivoque qui se lit ensuite : ces gens

devraient écrire un roman plutôt que de jouer à des JDR. Ce qui est logique, vu

qu’aucun joueur (dont le MJ) ne peut

être le seul maître de la narration.

Je me questionne : ne serais-je pas l’une de ces

personnes ?

Ma dernière campagne était très dirigiste. Dansma dernière rétrospective, j’ai essayé d’adresser le problème en tant que MJ, mais si le problème se situait en fait à un niveau plus fondamental ?

J’ai alors regardé non ma maîtrise, mais mon jeu en tant que joueur : qu’est-ce que je fais ? Ce n’est pas spécialement fameux. Mes personnages vivent leur vie, et s’ils évoluent, c’est assez rarement en raison du contact avec les autres personnages, mais parce que je l’ai décidé. Une petite exception est celle de l’idylle entre Fírielle et un autre membre du groupe. Norbert est attaché au reste du groupe, mais à part ça… Si je pose la question dans l’autre sens : qu’est-ce que je fais pour inclure les autres dans ma propre histoire ? Comment est-ce que je m’inclus dans l’histoire des autres ? Pas grand-chose. C’est vraiment quelque chose sur lequel je devrais travailler. J’ai trouvé un beau conseil dans cet article : se PNJiser. Pour le MJ, un PNJ est un ressort scénaristique, qui amène le groupe vers le danger, l’aventure, bref vers des points d’intérêts. Il faut voir son personnage comme un PNJ dans l’histoire des autres PJs : que puis-je faire pour les faire briller ? Sans tomber dans l’excès inverse, et renoncer à son cœur. Cela pourrait créer une autre dynamique de groupe. À essayer.

Enfin, je pense que c’est important d’accepter les propositions narratives des autres joueurs. En théâtre d’improvisation, le principe est de dire « oui ». Dans l’article dont je parlais au tout début, il y a ce conseil :

Empêcher les actions d’un autre joueur, ça ne sert pas à grand-chose. On prend deux éléments qui peuvent changer l’histoire, et on les cogne l’un contre l’autre si fort qu’en fin de compte, aucun n’a d’effet. […] En termes de jeu, il ne s’est rien passé. Tout ce que vous avez fait, c’est perdre du temps.

Je vous invite à lire tout le paragraphe du point 3 pour bien comprendre. Moult commentaires ont repris ce point pour dire leur désaccord en disant qu’empêcher l’action d’un autre a autant de valeur, parce qu’on montre ce que veut notre personnage, cela crée du conflit dans le groupe etc. Pour moi ce n’est la bonne question, ce devrait plutôt être : qu’est-ce qui est le plus intéressant ? Qu’est-ce qui contribue à fabriquer la meilleure histoire ? Si c’est empêcher l’action, allons-y. Si c’est laisser faire cette action (qu’on réprouve en tant que personnage) puis gérer les conséquences, allons-y. Mais effectivement, on ne peut pas dire « Non, tu ne fais pas ça. » comme ça. Sauf si on parle de viol ou de choses qui mettent les gens mal à l’aise. Merci d’avance.

Je conclurais par ceci : je vais essayer d’inclure les autres dans mon histoire, et m’inclure dans l’histoire des autres. Cela permet plus facilement le partager le temps sous les projecteurs. Qui doit être partagé. Si vous trouvez que vous n’y êtes pas assez, faites un effort, risquez-vous y. Profitez de la chaleur de l’éclairage. Si vous trouvez que vous y êtes trop, faites un pas en arrière, et reposez-vous dans la fraîcheur de l’obscurité. Quelqu’un d’autre montera au créneau pour vous laisser souffler.

Je vous souhaite une bonne année, et bonne chance avec ce covid

de mes couilles deux, et n’oubliez pas de faire battre votre cœur.

Commentaires

Enregistrer un commentaire